夏休みが終わってしまいました(泣)

夏休みが終わってしまいました(泣)

何度でもいいましょう。夏休みが終わってしまいました(泣)

というわけで、今日は夏休みの自由工作でオシロスコープキット(DSO150)を組み立てたので、そのご報告です。

Contents

DIYオシロスコープKIT DSO150

DIYオシロスコープキットとは

本来オシロスコープは非常に高価なもので、専門の人々(研究者や企業)か、専門の人々(電気と電子が好きすぎて頭がハッピーセットになった人)しか持っていないような代物でした。

しかし、アナログオシロスコープからデジタルオシロスコープへと時代は移り変わり、そのデジタルオシロスコープはICの高性能化、低価格化に伴って、一般の頭ハッピーセットな人でも手に入るようになりました。

そうはいっても、安いオシロスコープでも5万程度はする高価な商品。なかなか「よーし、パパ、オシロスコープいっちゃうぞー」とはならないです。

それが数年くらい前、こんな商品が出てきました。

Quimat DSO138 オシロスコープ 1Msps SMD 日本語マニュアル 電子工作 プローブ付き

基盤むき出しですが、これオシロスコープなんです。スペックこそショボッショボなオシロですが、お値段2,500円程度と、破格すぎる商品です。

これが電子工作界隈を騒然とさせたのは当たり前でした。値段もさることながら、オシロスコープを自作するって、ハッピーセッターズの中でも、相当イっちゃってる人しかやらなかったんじゃなかろうか。

それがキットで販売してるんです。はんだの匂いで頭やられてる人々には垂涎の商品。さらに安い。おもちゃ感覚で作れちゃう。

というわけで、当然ヒット、いろんな(中華)メーカーがこぞって売り出してますが、中身は全部同じ、JYE Techという中華な会社のものです。

まぁ、おそらくですけど、中国人にしたら、わざわざはんだの工程を自分でやるために自作キットを買おうっていうんだから、正気の沙汰でないと思っているでしょう。

しかし、我々ははんだの匂いで少々正気を失っているので、それでだいたいあっております。

というわけで、私もこいつをゲットしようと思ったのですが、いろいろなレビューを見て、流石にスペックが低すぎて、「何に使うんだ?」状態でした。

DSO138の大雑把なスペックは

サンプリングレート:1Ms/s

帯域幅:200khz

最大入力:50Vpk

と、もういろいろとゼロが数個足りません。最大入力電圧が50Vpk(ピーク電圧、交流でもこれを超えられない)なので、一般家庭の交流100V(実測141V~-141V)なんかそのまま測定しようとしたら壊れます(笑)

さらに、裸。そう、ケースは別売りなのです。

これではなかなか食指が動きませんよ。

しかし、今年の夏休みの課題を考えていた8月初旬、オシロ物色をしていると、DSO150というそんなに値段は変わらないのに、なんだか見た目いいやつがいるじゃないですか。

こいつです

KKmoon デジタルオシロスコープ DIYキット ケース 1MSa/s 0-200KHz

「お!」と思いました。夏休みの自由工作はこれだ! と。

ただし、表記の通り、サンプリングレートも帯域幅も最大入力電圧もDSO138と同じです。ただ、ガワがそれっぽくなっているだけです。もちろん、内部のIC回路や基盤などはDSO138とは違いますが、あくまでスペックは同じです。

お値段は約1,000円上がって3,500円程度。これはもう好みの問題です。ガワに1,000円払うかどうか。私はこちらをポチりました。

パーツ

届いた商品は、非常に簡単なパッケージに入っておりました。パーツ一式はこんな感じ。

真ん中のビニール袋の中にいろいろパーツが入っています。

TFT液晶くらいは何かで保護しろよと思いましたが、そこは中華クオリティ、ガンガンいきます。プローブのBNC端子も保護なし(笑)

マニュアルは全て英語でした(泣)

こんな感じで、「まぁ適当に組み立てろや」と書いてあります。

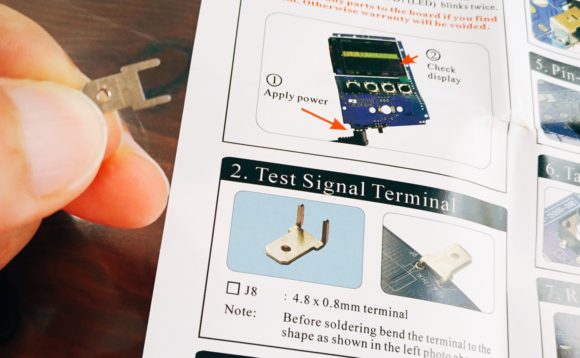

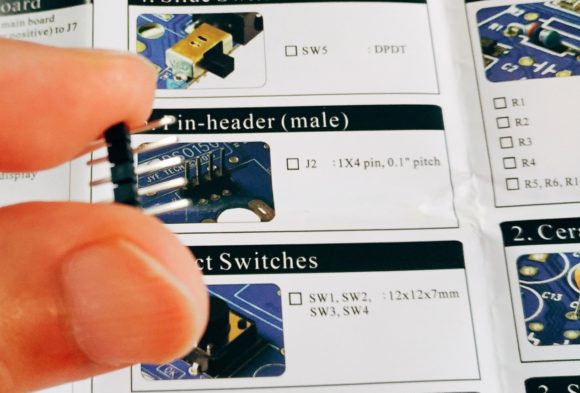

いくつかとんでもない点をご紹介します。まずはパーツ編

おわかりでしょうか。説明書では90度に曲がっている部分がシャキーンと真っ直ぐです。

いえ、違うパーツではありません。こいつを入れるスルーホールにピッタリ入ります。間違いなくこいつです。ただし立ってます。

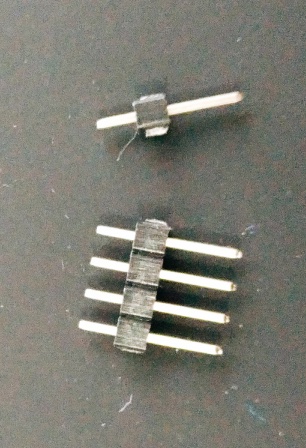

お次は影響は殆ど無いけど、「ああ、中華だなぁ」部品

普通のピンに見えるでしょ? そう5連ピンです。しかし、写真の説明書部分が見えるでしょうか。必要なのは4連ピンです(笑)

こんな程度なら、ニッパーでこう

全然問題ないですが、ニッパーがないと半泣きになるでしょう。

ちなみに先程の曲がってない部品もラジオペンチでこう

問題ないです。

ただし、こんな小さな部品群を扱う場合、普通のラジペンでは大きすぎます。私は生意気にもHOZANのものを使っております。

ホーザン(HOZAN) ミニチュアラジオペンチ ESDラジオペンチ 静電気対策仕様のソフトグリップ 全長116mm 重量45g P-35

ラジペンは上記のもの、ニッパーは

ホーザン(HOZAN) ミニチュアニッパー 細い銅線の切断に 疲労軽減コイルバネ装備 銅線1.6㎜φ/銅より線1.25m㎡ N-31

こいつです。

ホーザンの商品は、友人の電子系Hardのプロの方におすすめされたものです。確かにとんでもなく使いやすい&持ちがいいです。

ただし、それなりのお値段なので、必要に応じて、徐々にツールを増やしていってます。

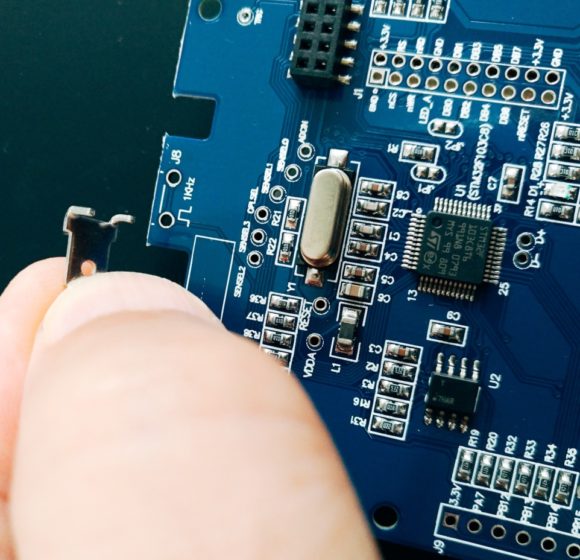

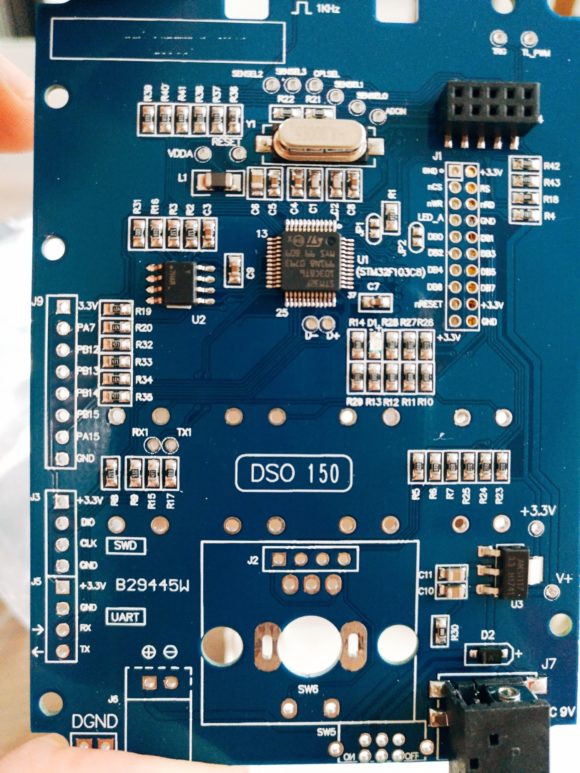

さて、最大のパーツ問題点、それがこちら

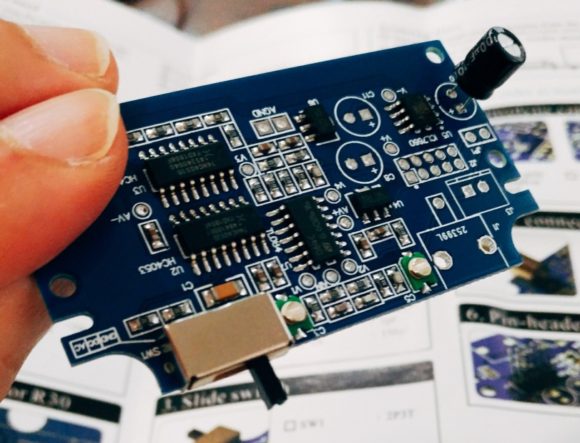

普通に基盤です。抵抗とコンデンサのチップ部品とSMD(表面実装)ICがつけられていますね。

抵抗とコンデンサ・・・。ええっと、商品説明はと。

セラミックコンデンサと抵抗ははんだ付けするんちゃうんかい!

上記の写真では抵抗やセラミックコンデンサも部品に入っているはずですし、説明書にも英語で「抵抗のそれぞれの値ちゃんと調べてソルダリングするんやで、間違ったらエライコッチャで」と書いてあります。

それが何故か全箇所チップ抵抗がすでについております(笑)

「まぁ、これもまた中華クオリティだよ」と、笑って済ませる度量が必要だと知りました。

ハンダ付け

さて、それでは早速はんだの匂いをかぎましょう。レッツスメル!

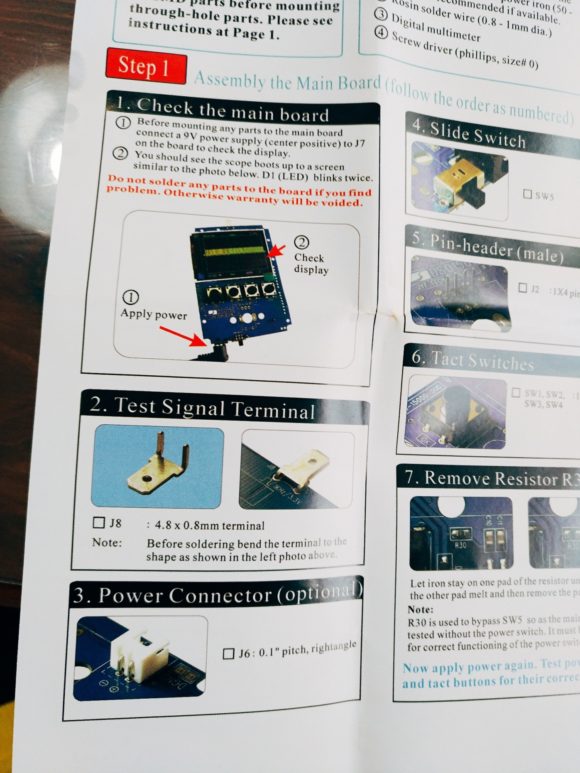

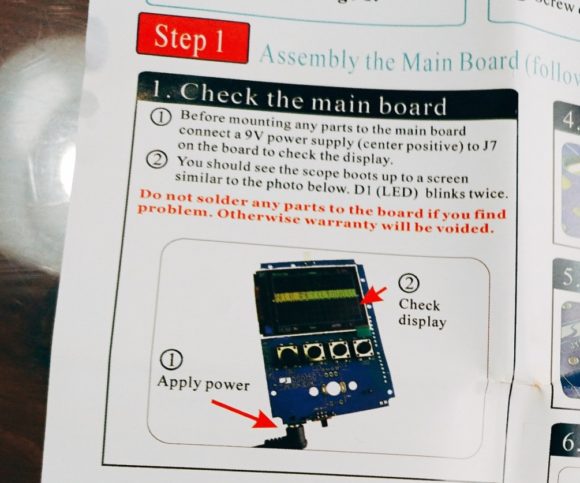

と、喜び勇んではんだごてのスイッチをONしたのですが、説明書には

などと書いてあります。これはTFT液晶がちゃんと付くか、メインボードは動くかテストしろと言ってるわけですね。

はんだ付けしてから、「これ動かんやんけ!」と返品されても困るということでしょう。なぜなら、返品された商品も、部品をちょちょいと換えて、また旅立たせるから。

というわけで、私も早速テストです。

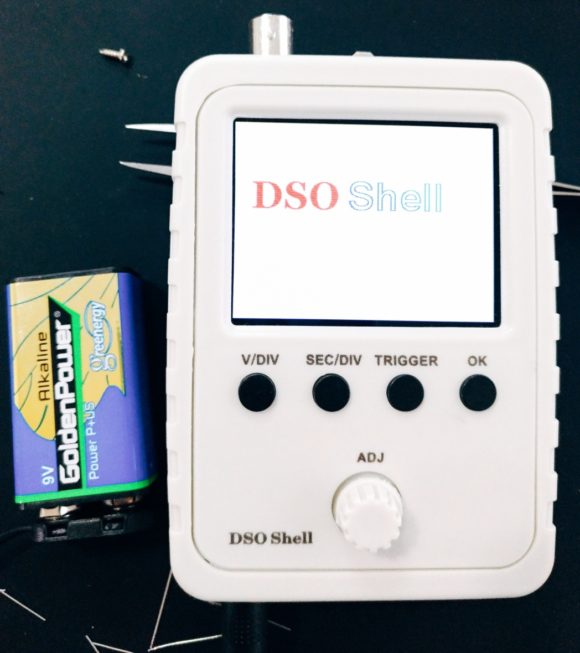

ちなみにApply powerと書いてありますが、ACアダプターなんて素敵なものはついておりません。自分で9Vアダプタを用意する必要があります。

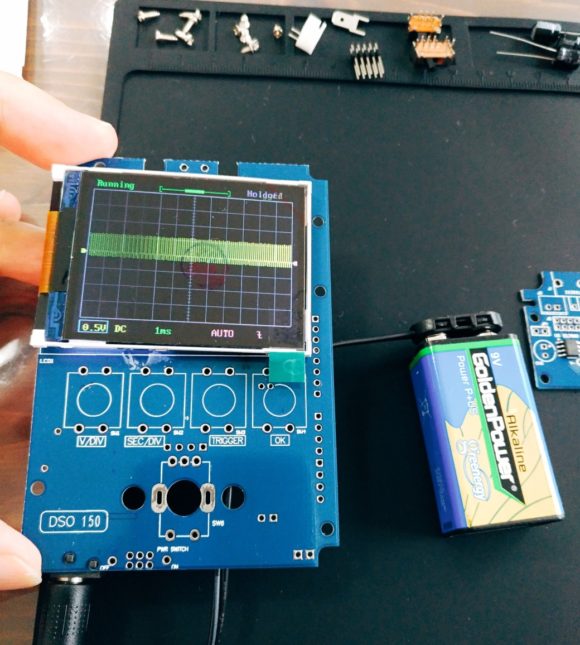

で、私は面倒なので、これ

秋月電子の9V電池GoldenPowerがキラリと光ります。アダプタは10円で売っている9V電池用アダプタ。普通に穴に入ります。ははは、適当イズgood。

というわけで、基盤と液晶に不具合はなさそうなので、ようやくはんだ天国です。

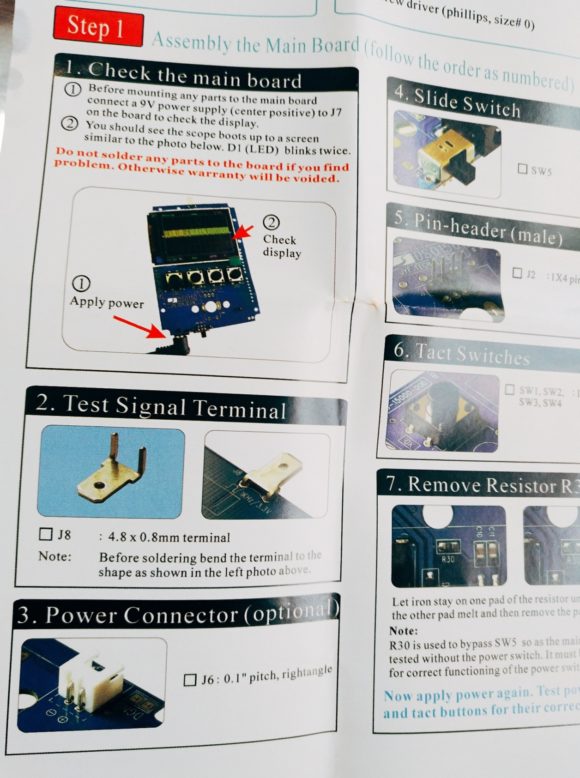

説明書のStep1には、電源チェック後、以下、様々な取り付けが指示されています。

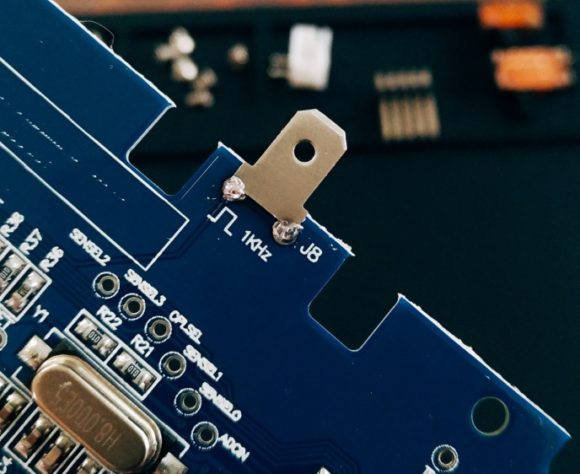

まずは、あの曲がってないテストシグナルの取り付け

ちょっとイモはんだっぽいですが、大丈夫です、ちゃんとスルーホールに通っています。

この部品、なかなか分厚くて、はんだ付けしにくかったです。

お次はオプショナルと書かれているPowerConnector、そしてスライドスイッチ、ピンヘッダ、タクトスイッチと次々はんだ付け~♪

スライドスイッチのはんだが横に漏れちゃいました。

そこはこんな便利ツールではんだを除去します。

これは銅の編み込み線で、ミスしたはんだを吸い取ってくれます。安価ですし、はんだのミスや除去に便利ですので、揃えておきたい一品です。

そして、こう

比較的きれいに除去できました。

そして始まる、Step1最大の難関

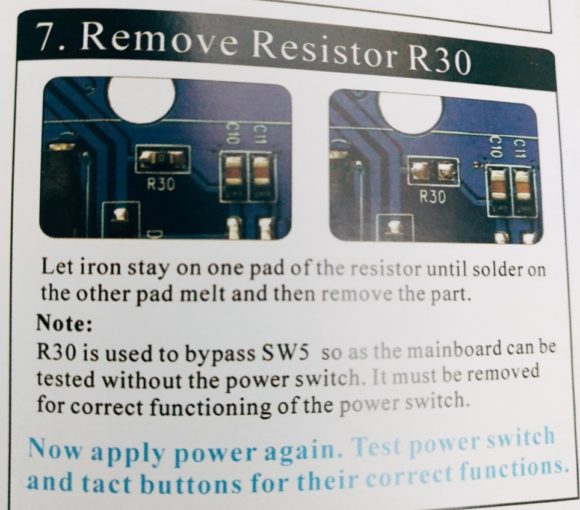

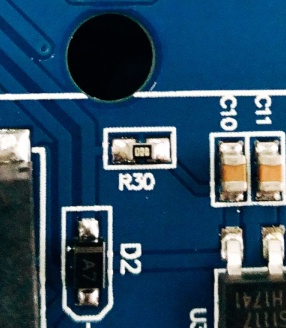

こちら、SMD(表面実装)チップ抵抗の除去です(笑)

すごいところまでやらせますね。さすが中華。

Noteを簡単に訳すと、「最初にメインボードのテストすっから、パワースイッチなくてもええように、これつけとくけど、パワースイッチつけるときにはこれのかさなあかんで」ということです。

しかしこの部品、めちゃくちゃ小さい!

実際の部品のアップですが、上の大きく見える穴、こちら3mmくらいです。つまり、チップ抵抗自体横1mm、縦0.5mmくらいのイカつさになります。

はんだごてを当てて、先程のはんだ吸い取り線でちまちまはんだを吸い取っていきます。

取れた部品がこちら

指先の大きさを鑑みていただけると、どれだけ小さいかわかるかと思います。

このピンセットも非常に優秀なやつです。

ホーザン(HOZAN) ツイーザー ピンセット ステンレス製 P-891

ピンセットのくせに1000円もします。でもめっちゃ先っぽが細くて強いので、1mm以下のものを摘むのには必須です。

さて、それではR30のRemoveも終わったことで、Step2に進みましょう!

先程の写真の通り、Step2の1と2の抵抗とセラミックコンデンサの取り付けは、なぜかSMDですでに実装されていますので、飛ばして(泣)3からスタート。

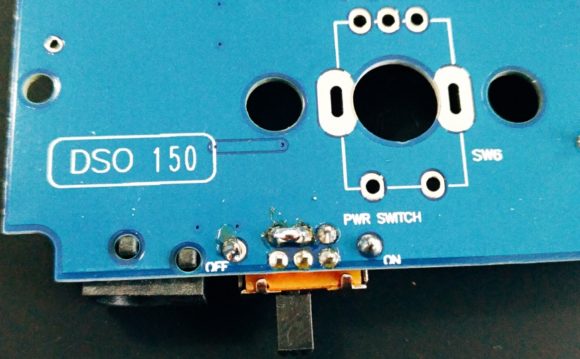

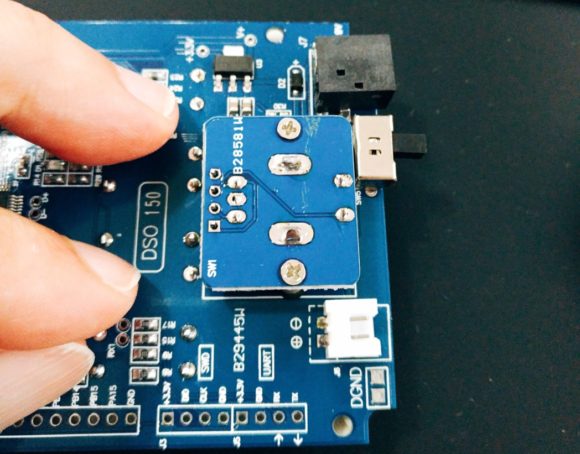

セカンドボードのサイドスイッチの取り付け。

こんな感じで取り付けます。

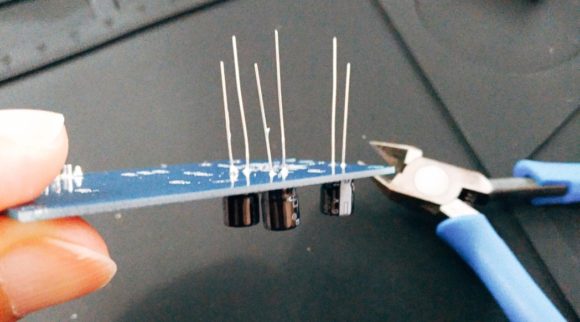

次は電解コンデンサの取り付け。

ぴったりくっつけて裏側から邪魔な足をニッパーでパチパチと取り除きます。

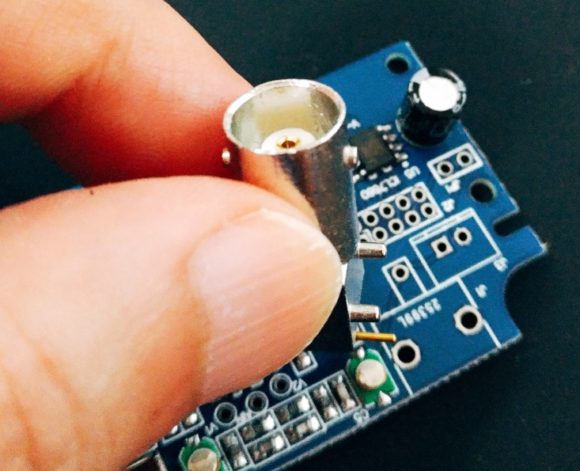

そしてお次はBNCコネクタのはんだ付けです。

これが大変でした。わかりますでしょうか、二本の端子?というか棒が突き出ており、黄色っぽい端子が出ております。

奥の黄色の端子も十分太いんですが、この二本の端子が極太です。もう初見で「はんだ付け、難しいそう・・・」と思いました。

案の定、全然熱くならず、はんだが乗らない。ここで、はんだごてのパワーアップです。

このはんだごて、なかなか素敵なやつで、200度~500度までコテ先温度の調節ができます。

普段は320度もあれば十分なんですが、この極太には500度MAXで対応です。

私の使っているはんだごてはこちらです。

ツールはホーザン、はんだごてはハッコーと、ベタベタな組み合わせですが、やはり王道、良いものだと思います。

はんだの付け方は、昔YOUTUBEでその道のプロの人が解説している動画を見て勉強しました。いろいろテクニックを紹介していたのですが、唯一覚えていることが

1.直接コテ先にはんだを当てない。

2.部品とスルーホールを先に温める。

3.部品とスルーホールにはんだを当てる。

4.はんだを先に離してから、はんだごてを離す。

の基本的な手順です。しかし、これでかなりきれいにはんだ付けできるようになりました。

Step2はあとピンヘッダを付けたりなどしたのですが、Step3でまたもや大物が来ます。

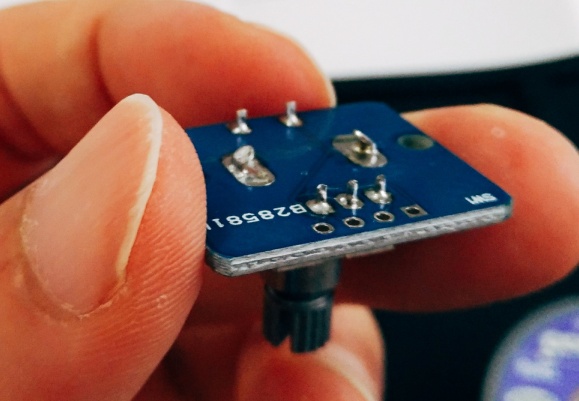

ロータリーエンコーダの取り付けです。

わかりますでしょうか、真ん中の二本の横長の端子、これかなり大きんです。さらに内側に湾曲しており、はんだが流れ込みません。なので、今回ばかりはコテ先にはんだを載せて、内側に強引に流し込みました。

組み立て

さて、以上で大好きなはんだ付けは終了。あとは組み立てていくだけです。

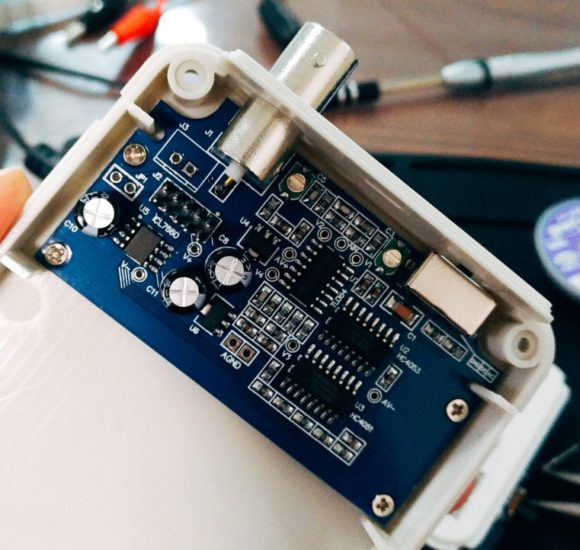

意外に組み立ては簡単で、メインボードとロータリーエンコーダボード、BNC端子ボードをピンヘッダに合わせてちょちょいと組み込めば、かなりすんなり組み上がりました。

こちらがロータリーエンコーダボード側。

BNC端子ボードは先にケースに通しておかないとケース側の端子用ホールに入らないと気付き、一度メインボードから取り外して、ケースにセット→メインボードに接続とやり直し。

しかし、これは通常の手順のようです。なぜなら、ケースに取り付ける前に、BNC端子ボードを接続したテストをしなければいけないからです。

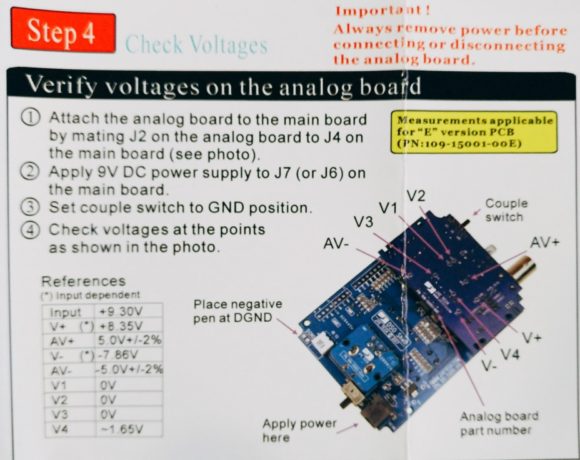

テスト

こんな感じで、V1~V4、V±、AV±のそれぞれの端子の電圧をチェックします。どうもこれがちゃんとした値を示さないと、正確な波形が望めないようです。

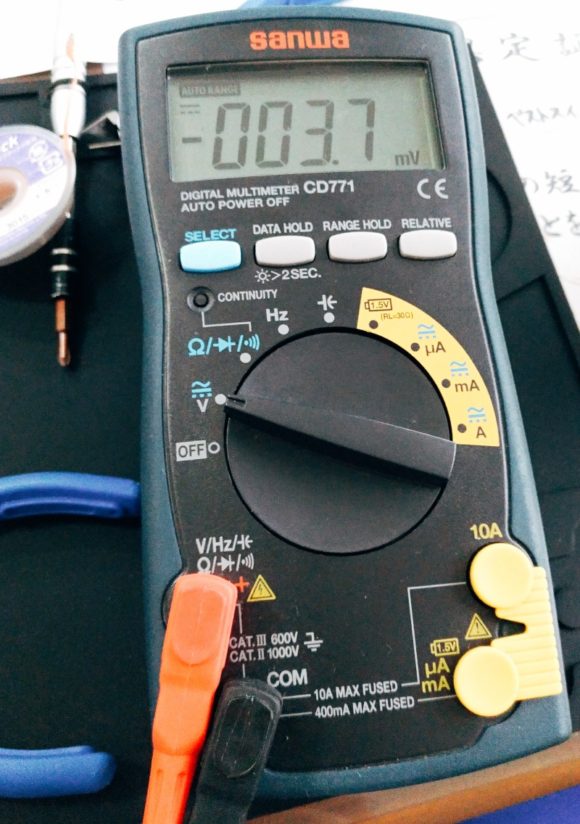

テスターを使ってチェックしていきます。

実はこのとき、微妙に電圧が足りない端子がありまして、あれ~? と悩んでいたんですが、ふと、電池を疑いまして、電圧チェックしたところ、7.9Vしかない(笑)

そりゃいかんわと、新しい9V電池を付け直して、再チェックするときちんとした値を示していました。

電圧が低くなった電池でもTFT液晶程度なら動くんですね、電池の思わぬ罠にハマった次第です。

ちなみに、こちらのテスター、SANWAです。はい、もう、ベッタベタで申し訳ない。

SANWA デジタルマルチメータ バックライト搭載 CD771

こんなに良いテスター使いこなせてないんですが、やっぱり「一番いいものを頼む」的な部分がありまして(笑)

もちろん、もっとすごいテスターもたくさんありますが、オールラウンダーかつ扱いやすさでは、これが一番かもしれません。

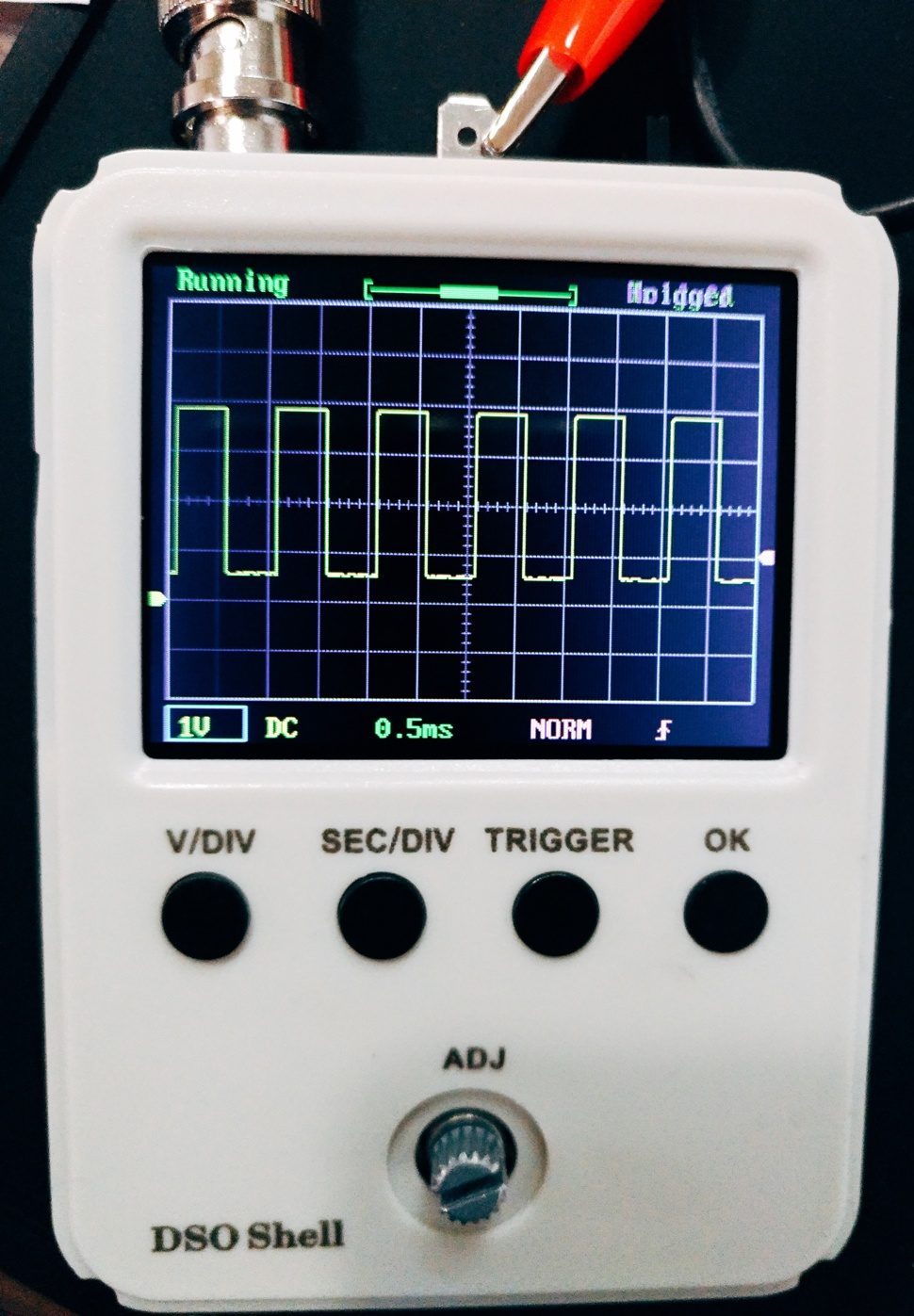

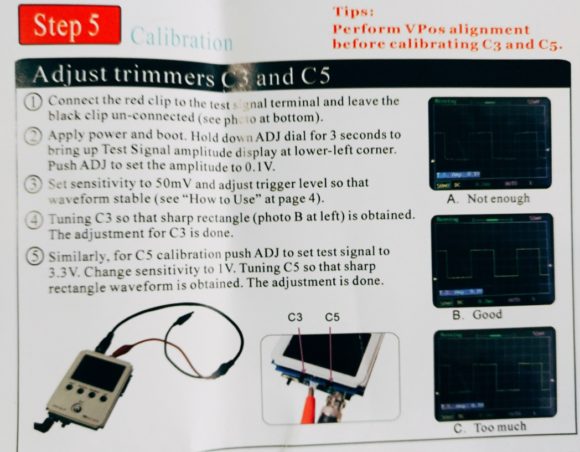

さて、お次のテストはStep5の波形チェックです。

あの、曲がっていない部品はテストシグナルターミナルで、こちらにプラスのプローブを接続して、方形波がきちんと出ていれば、ちゃんと動いてるぜ、ということらしいです。

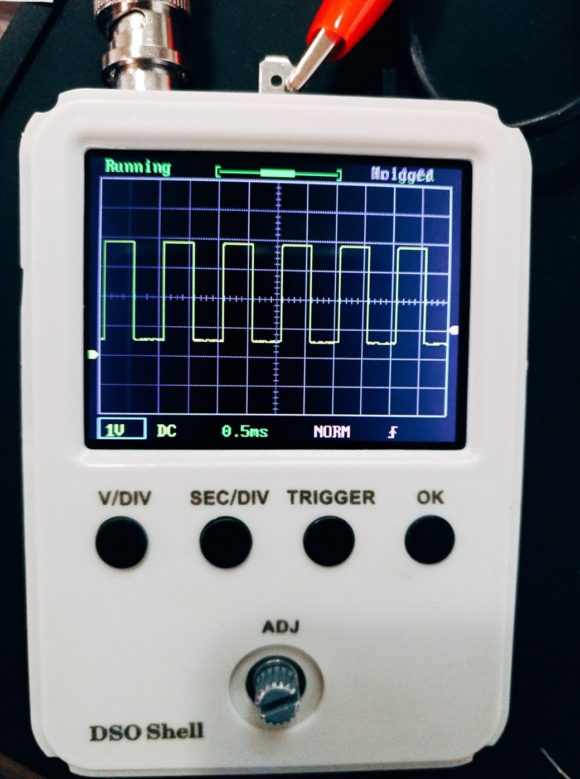

で、実際の波形。

最初はいろいろ設定がわからなくて、ちゃんと方形波が出なかったのですが、ADJやら他のボタンやらをいじってたら、なんかできました(笑)

意外にきれいに画面表示されています。波形だけじゃなく、ほかの文字や線などもはっきりと見えます。

完成

あとは外側のケースに組み込んでネジをシメシメするのみ。

はい完成。まさに手のひらサイズです。ADJのアジャストダイヤルが入りにくいです。あまり無理に入れると、中の基盤が割れそうなので、少し浮いていますが、まぁおそらく、仕様です。

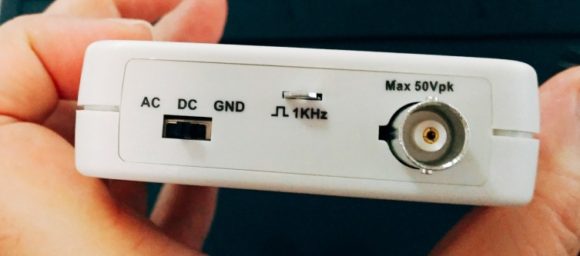

下部がパワーサプライ部分になっており、スイッチでON・OFFできます。

上部がBNC端子部分。スイッチにてAC・DCの切り替えができます。テストシグナルの端子もこちらから出ております。

電源を投入したところ。DSO Shellと出ています。このあと、ファームウェアのバージョンなどが表示されて、先程のメイン画面に移ります。

使い方は結構単純で、一応説明書にも細かく載っているので、すんなり使えると思います。(ただし英語の解析が必要)

基本はV/DIVボタンで電圧、SEC/DIVボタンで時間の調節モードに入り、ADJを回して調節します。オシロスコープは電圧をY軸、時間をX軸にとった、電圧の時間変化を観察できる代物なので、一番単純な設定のみがある、といった感じです。

TRIGGERボタンはTRIGGERレベルの調節ですが、私自身、まだTRIGGERについてはいまいちわかっていないので、今後の勉強課題です!

まとめ

と、いうわけで、今年の夏休みの自由工作、DIYオシロスコープ、出来上がりました。

ああ、楽しかった(・∀・)

やっぱり、はんだの匂いは最高です。

それでは今日はこのへんで、アディオスアミーゴ(・∀・)